2013年11月10日 号(№170)

2013年11月10日 号(№170) ![]()

2013年 神無月かんなづき 平成25年、昭和88年、大正102年、明治146年

第3回「日本不動産ジャーナリスト会議賞

日本不動産ジャーナリスト会議(略称REJA、代表幹事:阿部和義氏)は10月24日、東京・日比谷の日本プレスセンタービルで、第3回「日本不動産ジャーナリスト会議賞」の表彰式と受賞記念講演会を開催した。>>つづきを読む

JMRA(一社)日本金属屋根協会 25年度中間報告

(一社)日本金属屋根協会は10月28日、東京都中央区の鉄鋼会館で定理理事会を開催、25年度前期を終えた時点での収支・事業中間報告を行った。>>つづきを読む

魔界の木に付着する苔を表すガラスモザイク

くっつけるのは、タイル用シリコーン系弾性接着剤

魔界に生える木は妖艶でグロテスク。崩れた赤いバラは魔界の木の実。赤は樹液の象徴。怪しく輝くガラスモザイクは魔界の木に付着する苔~~~だそうです。>>つづきを読む

遠くからコンクリートのひび割れを検出する技術

国交省が公募の技術選定結果を発表

カメラ方式・レーザー方式・ロボット方式など32技術を選定

老朽化が進む大量のコンクリート構造物に対して、少ない人手で、低コストで、正確に診断する、技術が待ったなしで求められている。>>つづきを読む

絵日記

新着ニュース

2013/11/09 第7回日本建築学会防水シンポジウム![]()

2013/10/31 仁和寺の金堂の屋根の隅鬼は、亀と仙人・黄安仙人![]()

2013/11/08 プロジェクトアシアス第10回セミナー![]()

2013/11/07 土木学会が原発汚染水の遮水、止水技術など18件を提案![]()

2013/11/06 鶴川絵日記「はざかけ」の屋根![]()

2013/11/03 伊東忠太博士の屋根の飛散防止対策![]()

2013/11/03 「施工と管理」 銅屋根クロニクル -7-![]()

2013/10/31 樋日記

2013/10/31 第3回「日本不動産ジャーナリスト会議賞

2013/10/30 魔界の木に付着する苔を表すガラスモザイク

2013/10/29 JMRA(一社)日本金属屋根協会 25年度中間報告

2013/10/29 絵日記:ボクのおとうさんは桃太郎というやつに殺されました

2013/10/27 遠くからコンクリートのひび割れを検出する技術

2013/10/26 伊勢神宮の茅葺屋根の雨仕舞はどうなの?

2013/10/25 現代瓦造形と建築文化祭 (第2報)

2013/10/25 中古住宅流通活性化の後押し とは

2013/10/24 銀座のギャラリーで第2回建築職人展

2013/10/22 秋の大内宿で茅刈り茅葺き体験

2013/10/21 屋根絵日記:仙台ニコライ堂

2013/10/16 東西アス建築講演会・東京 SANAA(サナー) 「環境と建築」

2013/10/18 ラプソディー・イン・ブルーと防水

2013/10/16 建築学会・司法支援会議が建築紛争でPD

2013/10/13 正倉院の屋根は瓦の歴史博物館

2013/10/12 2014ヴェネチア・ビエンナーレ建築展 日本館のテーマは「倉」

2013/10/12 防水博士の博士論文 その⑬

2013/10/10 新国立競技場案を神宮外苑の歴史的文脈の中で考える

2013/10/10 「建築用シーリング材ハンドブック」の改訂版発刊

2013/10/09 湯島聖堂の首なし鬼

2013/10/08 「ずいき祭り」の「ずいき神輿」の屋根は「ずいき葺き」

2013/10/08 笠木と言っては失礼かも

2013/10/07 スレート屋根と銅瓦屋根と伊東忠太

2013/10/04 屋上鉄道

2013/10/02 屋根 夕陽と北野天満宮本殿

2013/10/01 H24年度 全国屋上・壁面緑化施工実績等調査

2013/09/28 釜石漁師のみんなの家 竣工式延期

2013/09/27 第7回防水シンポは10月28日(月曜)

2013/09/26 24年度売上100億円超え。

2013/09/26 雨の銅鳥居

2013/09/24 地下鉄道

2013/09/23 迎賓館赤坂離宮前庭公開は、11月1日(金)~3日(祝・日)

2013/09/21 グランルーフはやっぱり グラン庇(ひさし)ではなかった

2013/09/17 釜石・漁師のみんなの家のルーフィング

2013/09/15 追分の家のあんこう

2013/09/14 夏 熱中症搬送者数 初の5万人超え

2013/09/13 「メンブレン防水がわかる本」 ~マツケンの防水考現学~

2013/09/12 周山街道をゆく

2013/09/11 迎賓館赤坂離宮は世界的にも貴重なネオ・バロック様式建築

2013/09/10 9.26に「第3回 社会保険未加入対策推進協議会」開催

2013/09/06 「原発の汚染水漏れ 」で国交省大田大臣の発言

2013/09/05 T's スタイル8号は東京駅丸の内駅舎保存・復原特集

2013/09/05 防水博士の博士論文 その⑫

2013/09/04 高温・豪雨で記録更新 気象庁が2013年夏の天候を総括

2013/09/04 なぜか樋だけピカピカ迎賓館

2013/09/02 京都屋根絵日記

2013/09/01 正倉院(奈良)4回目の修復現場公開

2013/08/31 鶴川絵日記:ごぼうの花

2013/08/28 建築学会 第7回防水シンポジウム

2013/08/28 光る松

2013/08/27 赤坂迎賓館一般公開 8月22日(木)から8月31日(土)まで

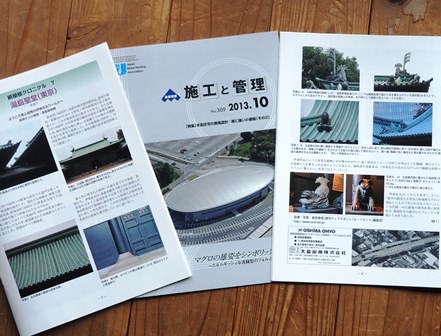

「施工と管理」 銅屋根クロニクル -7-

7回目は「屋根の上の妖怪動物園」

一般社団法人 日本金属屋根協会の機関誌「施工と管理」に今年2月号から、「銅屋根クロニクル」として銅版屋根の記事を連載させていただいています。10月号は花が似合う湯島聖堂(その一屋上編)です。記事は協会機関誌への掲載のあと順次、同協会のホームページに「銅屋根クロニクル」してアップされることになっています。http://www.kinzoku-yane.or.jp/

写真も大きく見やすいので是非ご覧ください。但し、諸般の事情で、まだ1回目の奈良・正倉院「瓦を下した正倉院正倉」のみです。

銅屋根クロニクル 7 湯島聖堂(東京)

「施工と管理」2013年10月号より

ようこそ黒と緑青の伊東忠太ワールドへ

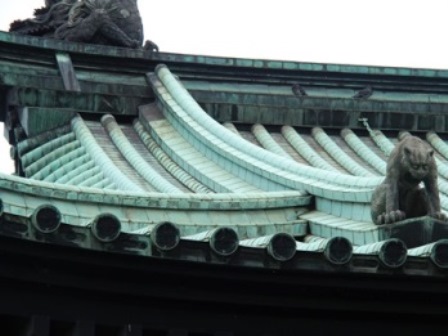

屋根の上は聖獣・霊獣動物園

杏壇門の屋根から四方を睨む霊界の動物たち。

1630年に幕臣儒学者林羅山は上野忍ヶ岡に建てた孔子廟と塾を設けたのが湯島聖堂始まり。元禄3年(1690年)5代将軍徳川綱吉が儒学の振興を図るため、それをこの地に移し、大成殿とその周りの建物をあわせ聖堂と総称した。その後寛政(1797年)、十一代家斉藤の時、規模を拡大し幕府直轄の昌平坂学問所として開設した。

大成殿。開口20m、奥行き14.2m、高さ14.4mの入母屋。大成殿とは孔子廟の正殿の名称である。

大正12年(1923年)の関東大震災で入徳門以外は焼失した。現在の大成殿は、関東大震災で焼失後、昭和10年(1935年)に伊東忠太博士の設計、大林組の施工で再築されたものである。

復興に際してはすべて寛政9年当時の旧聖堂に拠り、木造であったものを、耐震耐火のため鉄筋コンクリート造とした。屋根はすべて銅板葺。

本瓦棒の棟から銅の鎖が下がり、先端は丸環だ。屋根は緑青の緑。

壁は黒。かつてこの黒は黒漆だったが、現在はエナメル黒塗装だ。

緑と黒に囲まれた四角い中庭を見下ろす聖獣・霊獣たち。築地本願寺で独自のインド風和風建築の世界を存分に展開した伊東忠太は、本願寺で控えめに配置した妖怪たちをここ湯島聖堂では思う存分散りばめた。湯島聖堂は午後5時に鐘を鳴らした管理人が参拝者を追い出して門を閉ざす。この中の聖獣たちはきっと真夜中に屋根を飛び回っているに違いない。

大棟の両端の鴟尾(しび)。通常虎頭魚尾だが、ここでは龍頭魚尾で頭から水を噴き上げている鬼犾頭(きぎんとう)。もちろんこれも忠太デザイン。鬼犾頭は想像上の魚神で、水の神として火を防ぐ。

大成殿流れ棟に鎮座する鬼龍子(きりゅうし)。狛犬に似た姿で、顔は猫科の動物に似て、牙を剥き、腹には蛇や龍のような鱗がある。想像上の霊獣で、孔子のような聖人の徳に感じて現れるという。同じく伊東忠太デザイン。

降り棟、隅棟の先に普段なら鬼が置かれるのだが、聖堂の屋根を守るのは霊獣たちだ。

怪異な動物に目が奪われがちになるが、銅板葺の技術者は、「伊東先生の求めるなだらかで繊細なラインを作り出すのに苦労した」という。

大成殿内部に置かれた創建時の鬼犾頭(きぎんとう)と鬼龍子(きりゅうし)。

寛政11年(1799年)、老中松平定信の寛政の改革で、朱子学は官学となり聖堂も重視された。拡張改築が進み聖堂は開設以来最大規模となった。同時に建物全体が黒漆塗となる。

上の鬼犾頭(きぎんとう)と鬼龍子(きりゅうし)が鋳造されたのもこの当時だ。

左637.5㎏、右93.5㎏。いずれも関東大震災で罹災し焼け落ちた。

(つづく)

(一社)日本金属屋根協会機関誌「施工と管理」10月号より。施工と管理に載せきれなかった写真を追加している場合があります。

銅屋根クロニクルバックナンバー

銅屋根クロニクルNo.1「施工と管理 2013.2 [瓦を下ろした正倉院正倉(奈良)」

銅屋根クロニクルNo.2「施工と管理 2013.4「大阪城天守閣(大阪)」

銅屋根クロニクルNo.3「施工と管理 2013.5「築地本願寺(東京)」

銅屋根クロニクルNo.4「施工と管理 2013.6「中之島公会堂(大阪)」

銅屋根クロニクルNo.5「施工と管理 2013.7.8「日本聖ハリストス正教会教団復活大聖堂(東京)」

銅屋根クロニクルNo.6「施工と管理 2013.9「横浜市開港記念会館」横浜市開港記念会館(神奈川)」

銅屋根クロニクルNo.7「施工と管理 2013.10「湯島聖堂(東京)前篇・屋根」

銅屋根クロニクルNo.8「施工と管理 2013.11「湯島聖堂(東京)後篇・樋」(予定)

2013/11/03(日) 00:00:16|屋根|

「BOUSUIデジタルアーカイブ」防水歴史図書館

我が国の防水の歴史を考察する上でどうしても欠かすことのできない文献が何冊かあります。

防水歴史図書館(BOUSUIデジタルアーカイブ)では、そんな文献を1冊ずつ選び、本が書かれた当時の様子、おもな内容、その本のどこが「すごい」のか、現在生きる人たちにとって、どんな価値があるのか、それぞれの資料を担当するキュレーターが、時には執筆関係者への取材を交えて、分かりやすく解説します。

- 主な収録項目

特集ページ

- 資料第壱号「アスファルト及びその應用」

- 燃土燃水献上図を探ねて

- 「聖書と防水」3部作

- 「日本書紀と瀝青」

- 日本初のRC橋と琵琶湖疏水

- 『選択』に連載中の紺野大介 清華大招聘教授とルーフネット

- 「お初」の上七軒だより

- 日本橋改修工事

- 武生余話

- 今でも「燃える土」は見ることができる

- 「日本最初のアスファルト舗装の話」

- 板金いま、むかし -鴨下松五郎氏に聞く-

- 「塗材からみたコンクリート」

- 防水の博士たち

本サイトの内容の無断転載、および無断利用を禁じます。

Thanks for your visit 3393 since 24 April 2010