2014年9月9日 号(№211)

2014年9月9日 号(№211) ![]()

2014年 長月ながつき 平成26年、昭和89年、大正103年、明治147年

地震国のアーキテクチャ

文化財建造物を自然災害から守る

東京大学総合研究博物館小石川分館公開ギャラリーセミナー

建築博物教室第3回。日時:9月27日(土)13:30~15:00

>>つづきを読む

アスファルト防水で初のNETIS登録

低炭素防水工事用アスファルト「シグマートE」をNETIS登録 日新工業株式会社

綜合防水メーカー・日新工業(相臺公豊社長)は8月26日、 同社の環境対応型防水工事用アスファルト「シグマートE」(日新工業)が、アスファルト防水材として、初めて国土交通省NETIS(新技術情報提供システム)に登録されたことを発表した。

>>つづきを読む

集合住宅・戸建住宅等の建築紛争問題でフォーラム開催

建築学会司法支援建築会議近畿支部発足記念フォーラム

司法支援建築会議では、2009年度から日本建築学会大会の関連行事として「建築紛争フォーラム」を開催してきた。このフォーラムは、建築紛争を巡る課題について司法支援建築会議会員、裁判官、弁護士等で意見交換を行うともに、会大会の関連行事として開催することにより全国の会議会員との交流の場を設けることを目的としている。>>つづきを読む

絵日記

新着ニュース

2014/09/07 日本建築学会材料施工委員会 活動報告![]()

2014/09/06 白鷺城修復の主役 漆喰工事の3年間を公開![]()

2014/09/06 8月16日の鎮魂トリオ![]()

2014/09/05 アイヌの茅葺き文化を訪ねる![]()

2014/09/03 平成25年 全国屋上・壁面緑化施工実績調査結果![]()

2014/09/02 村上天皇は板屋に苫を葺いた![]()

2014/09/02 平澤官衙の茅葺倉![]()

2014/08/31 地震国のアーキテクチャ

2014/08/29 アスファルト防水で初のNETIS登録

2014/08/27 集合住宅・戸建住宅等の建築紛争問題でフォーラム開催

2014/08/26 膜構造の屋根を支えるのは明治のレール

2014/08/24 「光琳かるた」に描かれた6枚の茅葺き屋根

2014/08/19 平成26年度「先進緑化技術開発助成事業」

2014/08/19 筑波 平沢官衙(かんが)遺跡で、3つの屋根を見る

2014/08/17 2014年大文字送り火 中央火床を見守る祠の屋根

2014/08/16 東京低速屋上鉄道

2014/08/16 急増する空き家問題

2014/08/14 里中満知子と防水

2014/08/14 聖書中の「瀝青」「防水」。ヘブライ語版ではこう表記

2014/08/14 ノアの方舟キットで思い出した話。

2014/08/14 ノアの方舟 木製複製キット

2014/08/10 2014年前半 ウレタン防水出荷量

2014/08/10 「施工と管理」銅屋根クロニクル -16-

2014/08/09 屋根と緑

2014/08/08 つるかわ村とクルミの木

2014/08/05 平成25年度住宅市場動向調査

2014/08/04 2014年(平成26年)燃水祭

2014/07/31 上から降ってくるのは雨だけとは限らない

2014/07/30 緑と屋根:笠間稲荷

2014/07/28 防水の不具合は「減らす」から「無くす」へ

2014/07/27 祇園祭の鉾の屋根

2014/07/26 第41回水コンペのテーマは「アンダー・ワン・ルーフ」

2014/07/24 無人販売所

2014/07/24 近江ブーム、かるたブーム、そして近江神宮へ。

2014/07/23 特化則対応ウレタン防水工事指針で講習会に300名。

2014/07/20 暑苦しい花ランキング第2位

2014/07/19 HANDS+ EYES

2014/07/17 オキシペタラム・ブルースター

2014/07/16 2014年「黒川燃水祭」マスコミ報道。

2014/07/16 夏の屋上庭園

2014/07/14 防水アーカイブズワーキングが活動開始

2014/07/12 東京メトロ&土木コレクション

2014/07/08 2014年7月7日 近江神宮燃水祭斎行 (速報)

2014/07/08 「施工と管理」銅屋根クロニクル -15-

2014/07/07 燃水祭に欠かせない「カグマ」

2014/07/06 JWMA第13回 海外文献勉強会

2014/07/06 明日は燃水祭

2014/07/5 割って入った隅木(すみぎ)

2014/07/04 JWMA(日本防水材料連合会) 2014年施工実績

2014/07/03 森のパークペインティング続報

2014/07/02 新潟で「黒川燃水祭」

2014/06/29 今年の日本書紀奉唱は「燃える土」業界から

2014/06/27 「ノア 約束の舟」が全国で公開されている

村上天皇は板屋に苫を葺いた

ルーファー(屋根関係者)必見の能

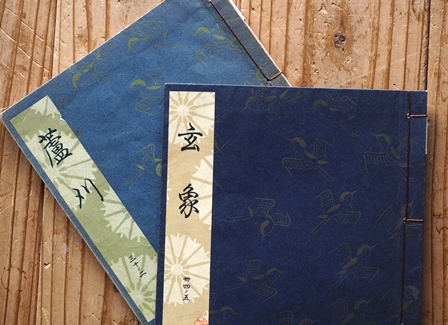

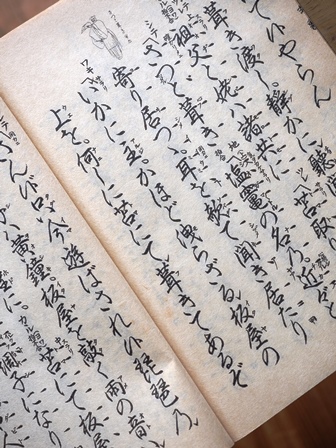

「屋根」に係わる能はないか、と、観世流謡曲百番集と続百番集をめくりました。何らかの係わりがある、という程度のものは数曲ありますが、そのものずばりは、なんといってもこの一番。玄象(絃上げんじょう)です。

玄象(絃上)。曲柄:5番目。季節:8月。準九番習。所:摂津国須磨浦。

太政大臣藤原師長(もろなが)は、雨乞いのため琵琶を弾くと、龍神がそれに感じて雨を降らせた、というほどの琵琶の名手。国内無敵ゆえ入唐して奥義を極めようと決意した。最後の思い出に、須磨の月を眺めに出た。遅くなってしまったので、汐汲みから戻った老夫婦に一夜の宿を頼み、乞われるままに琵琶を弾いた。

にわかに村雨がきて、師長は手を止める。シテ(老人)は 「や、何とて御琵琶を遊ばし止められて候ぞ」

なぜやめたのですか? とたずねると、師長は村雨のため、という。

老人は姥(ンバ)に苫(とま・茅、ヨシ、わらで編んだむしろ)を持ってくるように言う。「どうして?」と尋ねる姥に老人は、

「苫にて板屋を葺き渡し、静かに聴聞申さん」 苫を被せて、静かに琵琶を聴こうじゃないか、と答える。そして

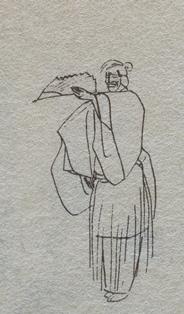

老夫婦は一緒に「苫取り出だし、さっと葺き」。図は、ハネ扇で「さっと葺いた」瞬間。

師長は「かほど漏らざる板屋の上を。何しに苫にて葺きてあるぞ」

雨漏りしているわけでもないのに、どうして苫を葺いたのですか? と聞いた。

老人は

「さん候、只今遊ばされ候 琵琶の御調子は黄鐘(おうしき)。板屋を敲く雨の音は盤鐘(ばんしき)にて候程に。苫にて板屋を葺き隠し。今こそ一調子になりて候へ」

板屋を敲く雨の盤鐘(西洋音階での近似音「ロ」を主音とする旋法) の調子を、苫を葺くことによって、師長が弾く琵琶の黄鐘(西洋音階での近似音「イ」を主音とする旋法) の調子に合わせたのだ。と答える。 *注

これは只者ではないと驚いた師長、老人に演奏を所望する。老夫婦は琵琶と琴を弾く。その見事さに師長は自分の未熟さと思い上がりを恥じて、こっそり逃げ出す。

気付いた姥。老夫婦はそれを引き止め、実は自分たちが村上天皇と、梨壺の女御であり、師長の入唐を止める、ため現れたのだと、明かして消える。ここまで前段。

後シテは村上天皇の霊である。村上天皇は琵琶の名手で、唐伝来の琵琶の三大名器「絃上」「獅子丸」「青山」のうち絃上の主だった。獅子丸は日本に渡る途中で、龍神に奪われてしまったのである。(平家物語)

天皇の霊は海底の竜王に名器「獅子丸」を持ってこさせ、それを師長に与え。八大竜王の伴奏で、師長と村上天皇が秘曲を奏じ、舞をまう。やがて、村上天皇の霊は八大龍馬に引かれ飛車(ひぎょうのくるま)に乗って空へ、師長は飛馬(ひば)に乗って帰ってゆく、という雄大な曲である。

大成版観世流謡本「玄象」の曲趣解説の最後に、

「筋でいふと、支那を過重することの非を主張するところに主旨があるようにも取れるけれども、演戯としては前場の村雨に調子を變へる所と、後場の早舞(*編集部注:師長、村上天皇の霊、八大竜王のダブルコンチェルトの部分)が大事なのである。と、ルーファーにとって嬉しい記述がある。

これこそ雨の功徳、屋根の功徳。なんぼう有難き事にてはなきか。(ルーフィングジャーナリスト・佐藤孝一)

*注:能の笛(能管)は通常、黄鐘調ですが、囃子が主となる部分では一調子高い盤鐘調になることがあるそうです。

正倉院御物の五弦の琵琶はこの3名器のいずれでもありません。

宮内庁正倉院事務所は8月27日、「正倉院紀要第35号」に、雅楽研究家の横山円音(みつね)さんの調査結果が掲載された。ことを発表しています。

正倉院(奈良市)を代表する宝物の一つで聖武天皇(701〜756)の遺愛品「螺鈿紫檀五絃琵琶(らでんしたんのごげんびわ)」(長さ108.1センチ)が、エックス線写真などから楽器としての構造を備えていることが分かった。というものです。

2014/09/02(火) 12:20:31|MUSICフォーラム|

「BOUSUIデジタルアーカイブ」防水歴史図書館

我が国の防水の歴史を考察する上でどうしても欠かすことのできない文献が何冊かあります。

防水歴史図書館(BOUSUIデジタルアーカイブ)では、そんな文献を1冊ずつ選び、本が書かれた当時の様子、おもな内容、その本のどこが「すごい」のか、現在生きる人たちにとって、どんな価値があるのか、それぞれの資料を担当するキュレーターが、時には執筆関係者への取材を交えて、分かりやすく解説します。

- 主な収録項目

特集ページ

- 資料第壱号「アスファルト及びその應用」

- 燃土燃水献上図を探ねて

- 「聖書と防水」3部作

- 「日本書紀と瀝青」

- 日本初のRC橋と琵琶湖疏水

- 『選択』に連載中の紺野大介 清華大招聘教授とルーフネット

- 「お初」の上七軒だより

- 日本橋改修工事

- 武生余話

- 今でも「燃える土」は見ることができる

- 「日本最初のアスファルト舗装の話」

- 板金いま、むかし -鴨下松五郎氏に聞く-

- 「塗材からみたコンクリート」

- 防水の博士たち

本サイトの内容の無断転載、および無断利用を禁じます。