2013年7月16日 号(№154)

2013年7月16日 号(№154) ![]()

2013年 文月ふみづき 平成25年、昭和88年、大正102年、明治146年

間もなく始まります 防水と石油の神事「燃水祭」

越の国(新潟県)黒川で汲まれた「燃える水(石油)」が近江神宮に届きました

平成25年(2013年)7月5日午前11:00斎行です。

>>つづきを読む

予想超える高温化で「ヒートアイランド対策大綱」見直し

屋上・壁面緑化、省エネ防水促進に期待

政府は平成16年にヒートアイランド対策大綱を策定し、関係府省が連携し、ヒートアイランド対策を推進してきた。

>>つづきを読む

40回 「水コンペ」 応募締め切りは10月1日

1等賞金百万円。今回のテーマは「水の家」

総合防水メーカー日新工業が行っているアイデアコンペ「日新工業建築設計競技」、通称「水コンペ」の作品受付が8月23日から始まる。応募登録機関は10月1日まで。作品の提出期限は10月10日までとなる。

>>つづきを読む

絵日記

新着ニュース

2013/07/14 建築学会大会 北海道大学 2013 8月30日~9月1日![]()

2013/07/13 平成25年(2013)近江神宮「燃水祭」齋行![]()

2013/07/12 2013年7月1日「KUSOUZUくん」が誕生![]()

2013/07/10 平成25年建設事業関係功労者等国土交通大臣表彰![]()

2013/07/09 近江神宮燃水祭を終えて記念撮影、昨年と今年![]()

2013/07/08 舞鶴の旧海軍配水池が今日一般公開![]()

2013/07/07 防水博士の博士論文 その⑦

2013/07/05 間もなく始まります 防水と石油の神事「燃水祭」

2013/07/04 予想超える高温化で「ヒートアイランド対策大綱」見直し

2013/07/04 近江燃水祭前日

2013/07/02 40回 「水コンペ」 応募締め切りは10月1日

2013/06/30 明日は黒川燃水祭

2013/06/29 防水博士の博士論文 その⑥

2013/06/29 茅葺屋根修繕 世田谷で「下げ葺」工事中

2013/06/28 1300年前の採油道具

2013/06/25 第18回R&R建築再生展7月3日からビッグサイトで開催

2013/06/24 国産石油が主流だった時代があった。越の国で「燃える水」をくみ取る。

2013/06/23 間もなく素屋根に覆われる門司港駅

2013/06/23 防水博士の博士論文 その⑤

2013/06/19 屋根クロニクル 3回目は築地本願寺の屋根

2013/06/21 プロジェクトアシアス セミナー

2013/06/20 JWMA第3期定時総会開催

2013/06/18 防水工事業許可業者数

2013/06/17 雨の近江神宮から2013年燃水祭のご案内が発信されました

2013/06/16 防水博士の博士論文 その④

2013/06/14 ロンプルーフ防水事業協同組合 第43回通常総会

2013/06/13 雨のスレート屋根

2013/06/12 鳥居の銅屋根

2013/06/10 ARK 25年度通常総会

2013/06/10 第40回 日本アス・日新防水技術者養成校 卒業式

2013/06/09 マン管試験 25年度は11月24日実施

2013/06/08 「燃える水」と「燃える土」が、越の国・新潟と近江を繋ぐ。

2013/06/07 第28期サンロイドDN工業会定時総会

2013/06/06 New National Stadium

2013/06/06 竹生島

2013/06/04 一般社団法人 全国防水工事業協会 第1回通常総会

2013/06/03 日本リベットルーフ防水工事業協組

2013/05/31 「防水歴史図書館(BOUSUIデジタルアーカイブ)」とは

2013/05/30 enikki0530

2013/05/30 enikki 0528

2013/05/28 防水博士の博士論文 その③

2013/05/28 日本アス防水組合が総会と創立50周年記念典

2013/05/27 リニューアル技術開発協会21回通常総会

2013/05/25 タイルフィックス工業会第4期総会

2013/05/25 なぜ天智天皇は「防水の祖神」なの?2013>「日本書紀と瀝青」2013

2013/05/24 KRK第44回定時総会

2013/05/24 (一社)認可後初。日本金属屋根協会第51回通常総会

2013/05/23 両腕と頭で屋根を支える樋(とい)

2013/05/21 平成25年度東西アス通常総会

2013/05/19 鳥居のレインコート

2013/05/18 日本ウレタン建材工業会30回定時総会

2013/05/18 建築界と法曹界が「建築紛争をなくす」ために協力

2013/05/15 建築紛争解決にむけた 裁判所と建築学会のタッグ

2013/05/13 24年度の住宅着工戸数・民間非居住建築物

2013/05/11 霞が関合同庁舎3号館「屋上庭園」を公開

2013/05/10 白鷺城平成の修理

2013/05/10 ダイヤフォルテ第17回通常総会

2013/05/08 都内で気軽に茅葺き体験 ④

2013/05/07 建設工事受注動態統計調査(大手50社 平成24年度計)

2013/05/06 銅屋根クロニクル 2回目は大阪城の屋根

2013/05/05 東京国立博物館・表慶館

2013/05/04 建設業活動実態調査(平成24年調査)の結果について

2013/05/02 溝になった古瓦

2013/05/02 都内で気軽に茅葺き体験 ③

2013/04/30 平成24年度住宅市場動向調査

2013/04/30 キノコ君の標本

2013/04/29 防水博士の博士論文 その②

2013/04/28 防水・外壁改修工事店が熊森協会の企業会員に

2013/04/27 北野天満宮

2013/04/26 都内で気軽に茅葺き体験 ②

2013/04/24 日シ工が50回総会と周年記念式典

2013/04/24 奈良の家

2013/04/22 尾形光琳と防水

2013/04/20 ダムトンネルの天井は大丈夫なようです。

2013/04/19 防水博士の博士論文 その①

2013/04/18 歌舞伎座の屋上庭園は時代の要請&

2013/04/18 都内で気軽に茅葺き体験

2013/04/17 空前絶後!(と関係者が断言する)大神社展開幕

2013/04/16 巨大アイアンルーフ

2013/04/16 名古屋市政資料館

2013/04/15 建築学会が『期限付き建築物設計指針』の解説・講習会

2013/04/14 平成25年度4月から適用する、公共工事設計労務単価

2013/04/10 ミイラとアスファルトアスファルトの歴史余話

2013/04/08 防水下地のコンクリート水分は何で8%以下なの?

2013/04/06 屋根瓦を照らす歌舞伎座の「月明かり照明」

2013/04/05 社会インフラメンテ元年

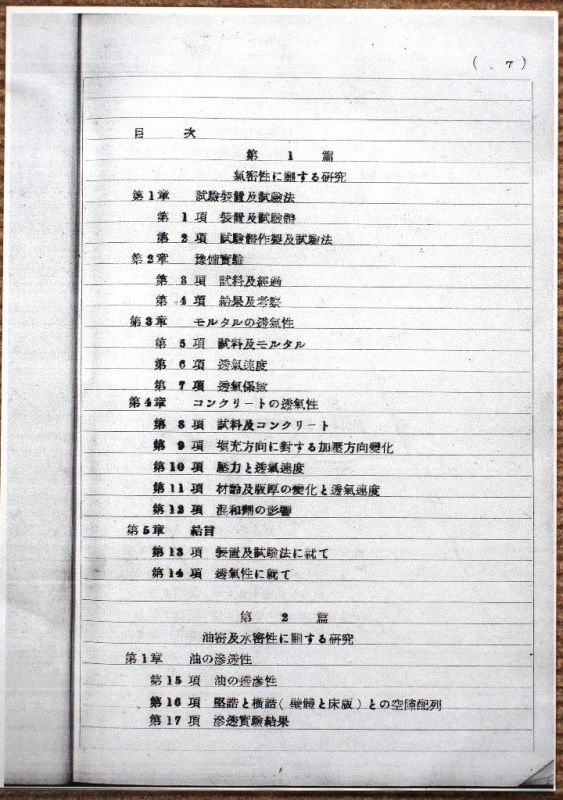

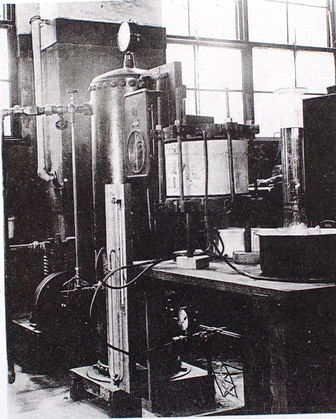

防水博士の博士論文 その⑦

防水の博士たち⑧

狩野春一氏の博士論文

狩野春一

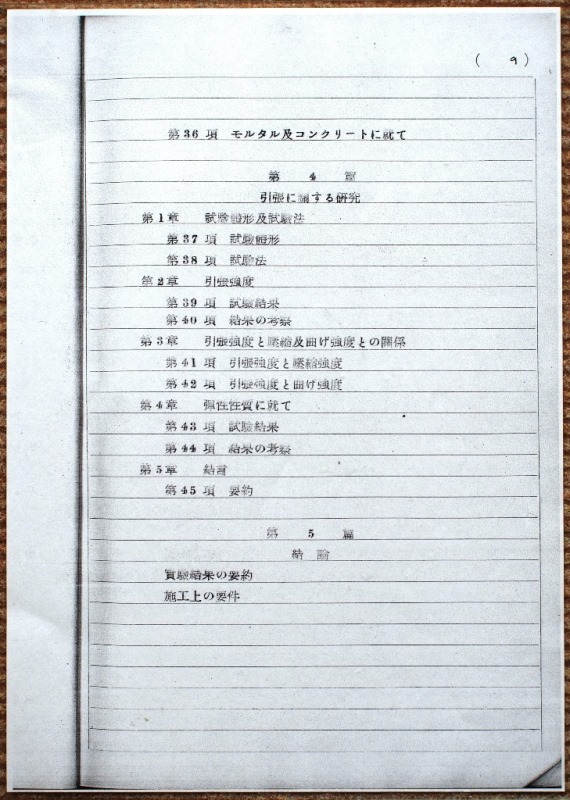

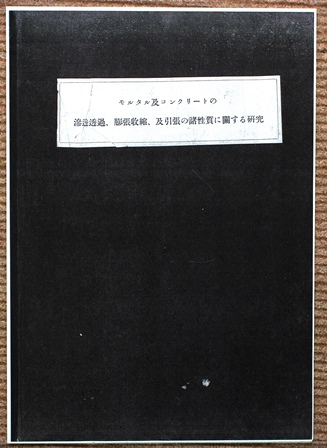

タイトル:「モルタル及コンクリートの滲透透過、膨張収縮、及引張の諸性質に関する研究」

授与大学:東京工業大学

授与年月日:昭和18年2月15日。工学博士

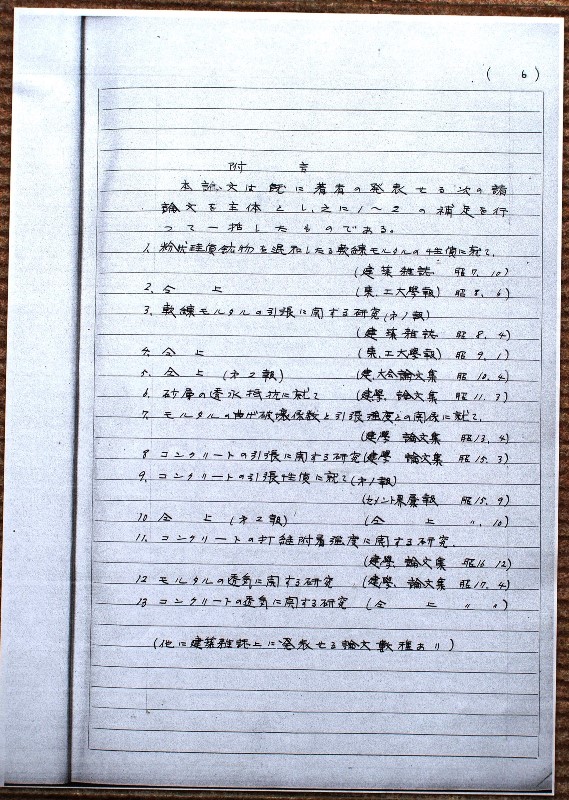

波多野一郎、小池迪夫、田中享ニと続いた我が国防水研究のメインストリームの源流は、狩野春一氏である。波多野氏は学位論文の中で、防水材JISやJASS8制定・改訂作業における狩野春一氏を含む人的交流に触れている。これによって、建築学会や建設省の防水仕様や防水関連JIS制定の初期の様子が解る。

その部分を抜粋紹介する。

狩野春一氏の博士論文

JISA6001(1950)「アスハルトフェルト・アスハルトルーフィングおよび砂付きルーフィング」が制定されて品質の向上に寄与した。この規格は吉田享二教授(早稲田大学:注・RN編集長)を委員長とする建築用アスハルト類似品専門委員会が審議を行ったものであるが、規格案作成のための資料の調査を吉田教授より筆者が個人的に依頼され、いくつかの資料を提出した。

昭和28年度に十代田三郎教授(早稲田大学:注・RN編集長)を委員長として、文部省科学試験研究費による「建物防水工法」研究会が組織され、筆者も委員として、アスファルト防水材の耐久性・試験方法などを分担する機会に恵まれた。

さらに前記のJISが昭和28年に制定3年目の見直しの時期となり、狩野春一教授(東京工業大学)を委員長として、JIS改定委員会が組織され、筆者も委員として各種の試験を実施する機会を与えられた。

また、最後に以下各氏に謝辞を述べている。

原田有博士・加藤六美博士(東工大)の懇切なる助言

恩師・狩野春一博士(工学院大学教授、前東京工業大学教授)、十代田三郎博士(国士舘大学教授、前早稲田大学教授)の援助

緒言で狩野氏は、

「コンクリート構造物の中にはコンクリートの強度以外の特性を、寧ろ第一義的に要求されるものが少なくない。気体または液体の遮断性は正に其一であって、然も極めて重要な問題であると思ふ。例へば地下室、及現在緊喫施設として喧唱せられる防空室の、工事上の最難点は実に地下水の滲透にある」

と述べている。

論文が書かれたのは第二次世界大戦最中の昭和18年、石油備蓄は緊急かつ重要課題である。防空壕を想定したコンクリートの水槽と同時にコンクリート石油槽の性能向上は、より緊急性の高い課題であったはずだ。

「石油資源獲得と貯蔵能力とは、実に世界覇国たるの決定条件の一つであると言ふも敢えて過言ではない」

と時代を反映した表現も見える。

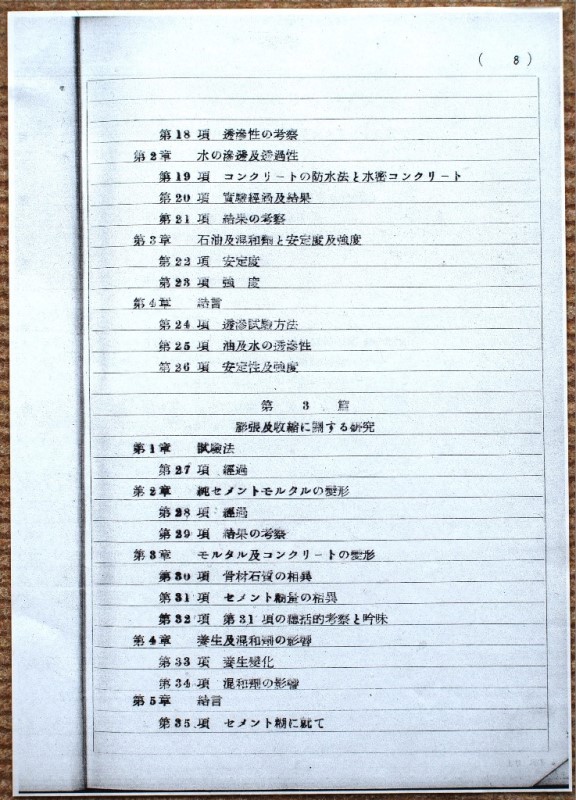

モルタル及びコンクリートの滲透性と透過性に関して、「透過性はその(コンクリート)の貫通空隙の状態によって定まる」が、滲透性については「一見明らかに其空隙量に関係するかの如く思はれる。然るにかかる水和凝固体内の空隙は、其形状、長さ、及孔径等極めて複雑且區々たるものであって、著者の実験に徴するも、滲透の難易は必ずしも算定空隙の多寡にはよらない様であった」

と述べている。

第2編第2章は「水の滲透性及透過性」。第19項は「コンクリートの防水法と水密コンクリート」

2013/07/07(日) 12:00:00|ARCHIVES|

「BOUSUIデジタルアーカイブ」防水歴史図書館

我が国の防水の歴史を考察する上でどうしても欠かすことのできない文献が何冊かあります。

防水歴史図書館(BOUSUIデジタルアーカイブ)では、そんな文献を1冊ずつ選び、本が書かれた当時の様子、おもな内容、その本のどこが「すごい」のか、現在生きる人たちにとって、どんな価値があるのか、それぞれの資料を担当するキュレーターが、時には執筆関係者への取材を交えて、分かりやすく解説します。

- 主な収録項目

特集ページ

- 資料第壱号「アスファルト及びその應用」

- 燃土燃水献上図を探ねて

- 「聖書と防水」3部作

- 「日本書紀と瀝青」

- 日本初のRC橋と琵琶湖疏水

- 『選択』に連載中の紺野大介 清華大招聘教授とルーフネット

- 「お初」の上七軒だより

- 日本橋改修工事

- 武生余話

- 今でも「燃える土」は見ることができる

- 「日本最初のアスファルト舗装の話」

- 板金いま、むかし -鴨下松五郎氏に聞く-

- 「塗材からみたコンクリート」

- 防水の博士たち

本サイトの内容の無断転載、および無断利用を禁じます。

Thanks for your visit 3928 since 24 April 2010