ツタンカーメン展と防水の接点

ツタンカーメン展と防水の接点

瀝青で覆われたツタンカーメンの高祖父、そして女神とカノポス容器

エジプト考古学博物館所蔵

ツタンカーメン展

―黄金の秘宝と少年王の真実―

写真:ツタンカーメンの棺形カノポス容器(内臓が保管されていた器)

2004年スイス・バーゼルを皮切りにボン、ニューヨーク、ロンドン、メルボルンなど世界各都市を巡回、1000万人以上の入場者数を記録した話題の「ツタンカーメン展」が現在、東京・上野の森美術館で開催中。当初は今年12月9日までの開催予定だったが、好評につき来年1月20日まで会期が延長された。先に公開されていた大阪では、総来場者数93万人以上を記録する人気ぶりだった。

3300年前のエジプトの少年王ツタンカーメン。同展ではミイラにする際摘出されたツタンカーメンの内臓が保管されていた器である、黄金のカノポスをはじめ、王のミイラが身にまとっていた黄金の襟飾りや短剣など、王墓から見つかった副葬品約50点を含む全122点が展示されている。

有名な黄金のマスクは展示されないが、防水やアスファルト関係者にとっては見逃せない3点がある。それが展示番号2:アメンヘテプ2世立像、同32:ライオンの頭部をもつ女神の座像、同46:チュウヤのカノポス厨子。いずれも木に瀝青すなわち天然アスファルトでコーティングされている。すべて紀元前1500年頃の作品。

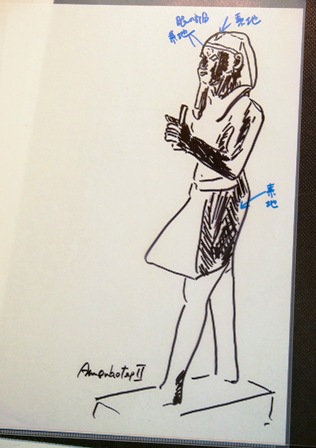

① アスファルトでコーティングされた、ツタンカーメンの高祖父の立像

木彫(杉)瀝青で表面コーティング。天然アスファルトの黒は肥沃な大地と死者の王国に結びつく色とされる。アメンヘテプ2世の治世は紀元前1454ー1419年頃。

全体はアスファルトで真黒に塗られているが、青字で「素地」と書かれた部分(頭頂部、目、左尻)はアスファルトコーティングがはげ落ち、杉の素地が見えている。(スケッチはルーフィングジャーナリスト・佐藤孝一氏)

今回の展覧会を監修した、エジプトの考古学者ザヒ・ハワス博士は、図録の用語解説で、瀝青(れきせい)を次のように説明している。

瀝青:ビチュメンともいう。天然アスファルトのこと。高温で液体化し常温で固着化する。防水や補強、あるいは表面保護のために塗布された。またその粘着性を利用して、接着剤としても用いられた。

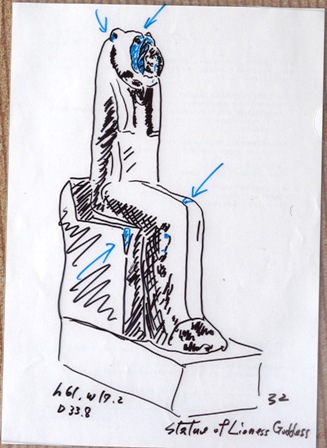

② ライオン頭の女神はアスファルトで化粧する

ライオンの頭部をもつ女神の座像

頭部が雌ライオンのこの女神像は10片の木材による寄木彫刻で、瀝青(アスファルトで)表面が覆われている。この瀝青の黒は、「大地の肥沃さと、死者の王国に結びつく色」と、されている。

ルーフィングジャーナリスト・佐藤孝一氏のスケッチ

十片の寄木に瀝青(アスファルト)コーティング。右目下頬が大きく欠けているほか、青色矢印部分は、下地の木、恐らくアメンヘテプ2世立像と同じであろう杉材がみえている。

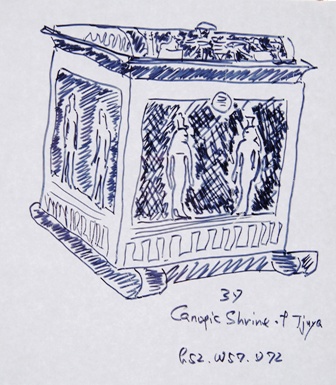

③ チュウヤのカノポス厨子

ミイラの内臓の容器は金と瀝青(アスファルト)で飾られた

アメンヘテプ3世の治世(紀元前1410-1372年)、新王国時代第18王朝。テーベのルクソール王家の谷、イウヤとチュウヤの墓で発見された。

瀝青(アスファルト)と金で覆われた美しい箱(カノポス厨子)。下地の木が見えるのは、台のソリの一部くらいだ。カノポスはミイラを作る際に取り出した内臓を防腐処理したうえで納める容器。チュウヤの内臓は肺、肝臓、胃、腸の4つにカノポス壺に分けられ、これを一組としてカノポスに収める。

瀝青の黒は、「大地の肥沃さと、死者の王国に結びつく色」と、されている。

「瀝青とはビチュメンすなわち天然アスファルトのことで、防水や補強、接着、表面保護のために使用された。」(総合監修ザヒ・ハワス博士の解説より)

2012/10/30(火) 00:00:00|考古・地学|